いびきは中医書に「鼾眠」と記載されている。

睡眠中に気道の滞りが生じ、呼吸が荒々しくなり、時に止まり時に持続する症状である。

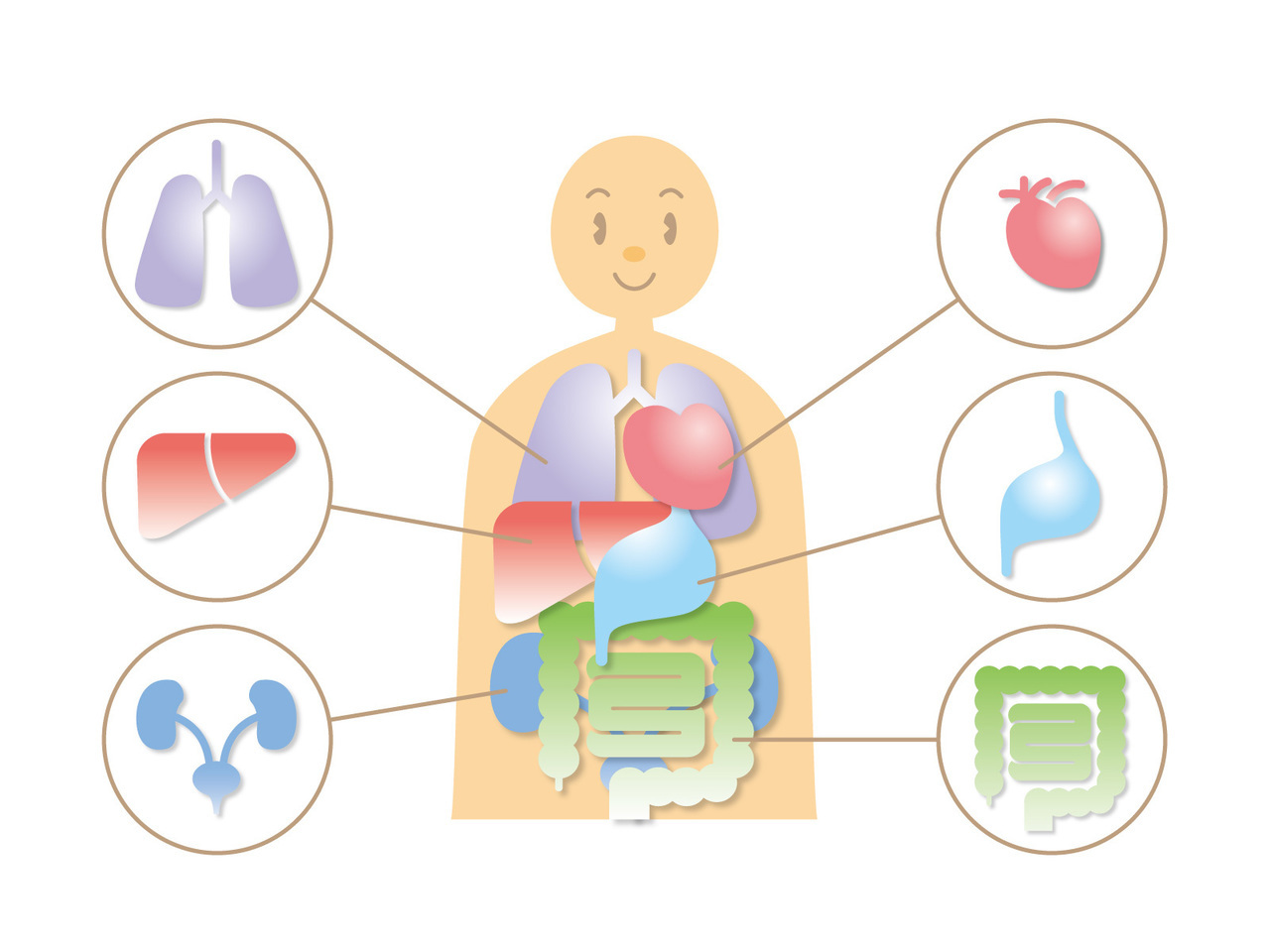

多くの原因は五臓「肺」にある。肺は気をつかさどり、呼吸をつかさどる。

肺系が詰まることは、気道の詰まりを生じさせるために、いびきは必ず発作する。

他には他臓腑の失調に生じた停滞物質が気道を邪魔することがいびきを生じさせる原因となる。

早速見ていきたい。

●「鼾眠」の4タイプ●

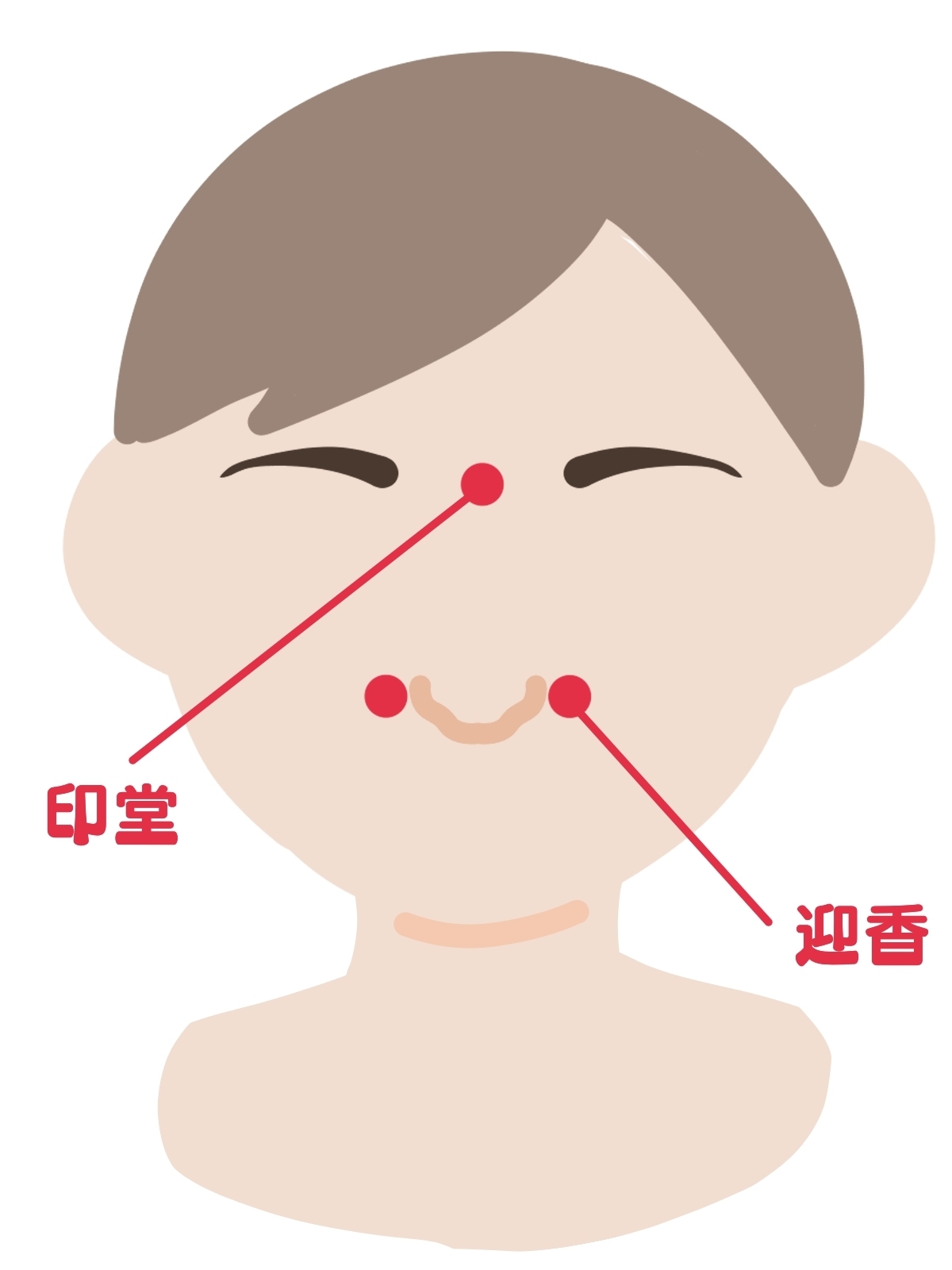

①肺気失宣

外的気候が肺に影響することで、肺の宣発作用が低下する。鼻は肺に通じるため、肺の気の散布機能が低下することで鼻が詰まり、いびきが生じる。

(身体症状)

鼻がふさがる・咽喉部がいがいがする・咳症状など

(治療)

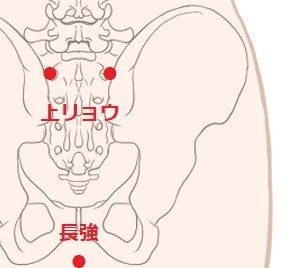

宣肺散邪・通穴利咽

②痰熱閉肺

火熱の邪を感受する、鬱鬱とした気分が長時間続き爆発する。これらに生じた体内の熱が津液を焼きたんが形成される。痰と熱が結びつき、肺のルートを素体することが気の通り道をそたいさせ、呼吸がスムーズに行えないことからいぎきが生じる。

(身体症状)

雷のようなゴロゴロとした音のいびき・痰の音でヒューヒュー喉が鳴る・胸肋部の悶々とした感じ・痰が黄色くネバネバしている・吐き出しにくい・口が乾く・汗が出る・鼻息が暑い・便秘。小便の量が少なく赤い

(治療)

清金化痰

③脾虚湿

もともと消化器が弱く、飲食不摂生、味の濃い・甘い・油濃いものなど消化器のはたらきを弱めるもので、飲食物の消化吸収能力が低下した結果、病理的な水液物質が形成される。水液物質は肺へと侵襲し、呼気が阻害されるためいびきが生じるとされる。

(身体症状)

ふくよかな体形・日中も眠気が強い・呼吸がゼロゼロ音がする・痰が多い・舌に白い苔がつくなど

(治療)

健脾益気・燥湿化痰

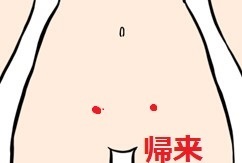

④オ血阻滞

血流の停滞が主な原因となる。ぶつけるなどの外傷・ストレスなどに由来するが、血流停滞により生じたオ血が鼻や喉の通り道を狭めてしまうためにいびきが出現する。

(身体症状)

痛みを伴うことが多い・夜は気持ちが落ち着かない・舌の色が紫色など

(治療)

活血化オ通キョウ

スタッフ 杉本