「頭が重い」という悩みで治療にいらっしゃる方は意外にも多い。

病院・治療にかかるまでもない・または病院にかかっても診断名がつかないといった状況に遭遇する。

自身も頭が重いシーンはどういったケースで遭遇するだろうと日常生活の中で考えてみた。

〇雨天時や梅雨時期など天気・多湿な環境にさらされた時

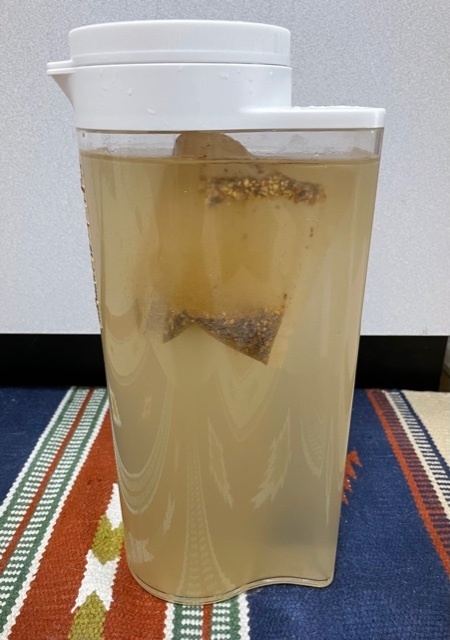

◎お酒を飲みすぎてしまい二日酔いとなってしまった時

〇睡眠時間があまり確保できなかった時

ざっと考えてみたところ、このようなシーンで頭の重さが生じることが挙げられた。

中医書では、「頭の重さ」について「頭重」という表記で記載されている。

以下、4分類の解説に移っていきたい。

①天候タイプによる頭重(風湿頭重・ふうしつずじゅう)雨天などの多湿な環境で生じる。梅雨時期を「ジトジトする」「粘々する」と表現するように、湿気が身体に影響を及ぼすと、体内の物質を停滞させてしまう。停滞の結果、頭全体が包まれるような頭の重さが生じ、鼻もつまるといった症状が出現する。雨の日に悪化することが特徴。

②湿気+熱タイプによる頭重(湿熱頭重・しつねつずじゅう)「湿気」と「熱」が原因となるが「気候」に由来するものと「内臓の不調」に由来するものに分けられる。

「気候」由来のものについては、高温多湿な環境である梅雨時期〜夏季に生じやすい。高温=熱・多湿=湿気である。

「内臓」由来のものについては、飲食不摂生により体内に湿気と熱を生じさせてしまったことが原因である。アルコール・甘いもの・油濃いもの・味の濃いものの「過剰摂取」、消化器が疲れることによる消化機能の低下から水の代謝障害により体内に水分をため込んでしまう。排出されることなく水液物質が体内に長期間とどまることで熱化し、「湿気」と「熱」が生じる。二日酔いはこのパターンに該当。

熱の「炎上性(身体のベクトルを上にあげること)」という特性のもと、身体の上部に該当する頭部へと「湿気」と「熱」が侵襲することで頭重感が生じる。顔が赤いなどの熱症状を伴うことがこのタイプの特徴。

③余剰水分タイプによる頭重(痰湿犯頭頭重・たんしつはんずずじゅう)

体内に余剰な水分が形成されることが原因となる。余剰な水液物質は消化器の機能低下により水液代謝障害が生じた結果おこるものが多い。濃いもの・油濃いもの・アルコール・甘いものの過剰摂取によりによって消化・吸収能力の低下が生じる。余剰な水分が頭部に至り、停滞することで頭重感が生じる。消化器に水がたまることで胸腹部の張る感も出現する。

また頭部への栄養・エネルギーが余剰水液に阻害されると頭部の揺れ症状や耳鳴りなど伴うこともある。消化器がもともと弱いタイプに多い。

④中気下陥による頭重(中気下陥頭重・ちゅうきげかんずじゅう)

頭部にエネルギーがいかないことが原因として挙げられる。働きすぎ・疲れすぎ・もともとの虚弱体質から消化器のはたらきが低下し、頭部へのエネルギーが供給できないため頭の重さ他、頭がはっきりしないといった症状を伴う。心身の疲労や顔色にツヤがないことが特徴。比較的長く続く。

鍼灸治療にて治療対象ですので、お困りの方はぜひ一度ご相談ください。

スタッフ 杉本

◎参考文献◎

「中医症状鑑別診断学」人民衛生出版社

※新着時期を過ぎると左サイドバー《上記に記載のない症状》に収められています。