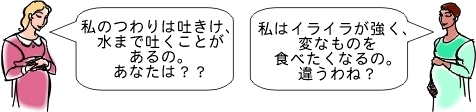

確かに悪阻(つわり)は個性的ですね。それこそ千差万別です。今回は、悪阻の機序というか仕組みを東洋医学で説明します。

今回は気と血がキーワードです。

気には大きく

①《動かす働き:推動作用》②《温める働き:温く作用》③《形を変えてゆく働き:気化作用》の3つがあります。

血は胎児の栄養補給物と考えてください。

まず妊娠初期〜中期の胎児は意外なほど小さいものです。栄養を与え、どんどん大きくするのはもう少し後の話です。この時期の特徴は、将来に向けあらゆる組織を造りだすために小さな変化を繰り返すことです。いわば「人プログラム」に沿い基盤造りをしているわけです。

これを支えるのが③の気の形を変えてゆく働きの役割です。

ここで先の気血の話に戻りますと、気血は通常の場合には同程度が適当とされています。しかしこの時期は気が血より少し多めになります。

これを気の超過状態といいます。これが正常です。

ちょっと気が多いとバランス的に良いのです。気の温める働きで子宮の温度が少し高くなり、その分体温が高くなります。また形を変えてゆく働きで、あらゆる組織の基礎固めを行います。しつこいですが、ちょっと多いのがいいのです。

気が余りに多すぎると、①の動かす働きがあらわれてしまいます。胎児が非常に小さいうちに動かす働きが起こると、想像して見てください。流産になります。そこで多すぎないように余剰の気を排出するわけです。

《余剰の気の排出ルート》

余剰の気は一般に気血の道である経絡(けいらく)に流すか、体外に排出するかのどちらかになります。月経があるときなら出血とともに外に出すことも可能でしょうが、残念ながら妊娠中なので適いません。

残る道は経絡に余剰な気を流すしかありません。子宮に繋がる経(けいらく)絡は任脈(にんみゃく)と衝脈(しょうみゃく)です。併せて衝任脈と呼びます。子宮から出た余剰な気は、まずこの衝任脈に入ります。衝任脈は気街(きがい:鼠径部:股のつけ根)で3つの経絡と交わります。胃に到達する胃経、肝に到達する肝経、腎に到達する腎経です。

【余気が胃に到達】

余剰の気が胃に入ると、胃本来の下降(消化して物を腸に送り込む)の働きを抑え、膨満感、胃もたれといった停滞的な症状をあらわします。さらに余剰の気の勢いが増すと、逆に上行エネルギーが強まり、悪心嘔吐があらわれ、甚だしいと水まで吐くようになります。悪阻で最も見られる症状です。

ツボは解谿(かいけい)、足三里(あしさんり)、内関(ないかん)などを用います。

【余気が肝に到達】

余剰の気が肝に到達すると、専門的には肝鬱化火(かんうつかか)〜肝火上炎(かんかじょうえん)と呼ばれる状態になります。発汗過多、のぼせ、熱くて眠れない、頭痛や頚痛、イライラ感、煩躁、爆発しそうな怒りなどがよくあらわれます。また、常識や判断力を乱し、極端な行動に走ることも少なくありません。その代表が奇食(極端な偏食)や常軌を逸した過食などです。

ツボは太衝(たいしょう)、風池(ふうち)、地五会(ちごえ)、光明(こうみょう)、陽輔(ようほ)などを用います。

【余気が腎に到達】

余剰の気が腎に到達すると腎陰虚(じんいんきょ)と呼ばれる状態になります。ほてり、寝汗、熟睡できない、不安感、声のかすれなどがあらわれやすくなります。今風に言えばマタニティー・ブルーに似ています。

ツボは志室(ししつ)、照海(しょうかい)、復溜(ふくりゅう)などを用います。

各ツボの位置に関しては『始めてのたまごクラブ09年秋号』に記載してありますので、参考にしてください(難しすぎるという理由で8割カットされましたが((´∀`*))ヶラヶラ